9月23日,由清华大学心理与认知科学系积极心理学研究中心主办,运动生活方式品牌lululemon承办的“2025年幸福感研究学术研讨会”在清华大学举行。大会上,清华大学心理与认知科学系教授彭凯平正式发布了《2025年中国人幸福感报告》(下文简称:报告)

清华大学心理与认知科学系党委书记李颍、国际积极心理联合会(IPPA)候任主席Tayyab Rashid,以及lululemon中国区董事总经理黄山燕分别致欢迎辞;清华大学心理与认知科学系副系主任伍珍,清华大学心理与认知科学系副系主任张丹,北京师范大学心理学院教授许燕,以及北京大学心理与认知科学学院副教授侯玉波等多位学术嘉宾也受邀出席,共同深入解读中国人幸福感的历史传承与当代表达。

“2025年幸福感研究学术研讨会”召开,《2025年中国人幸福感报告》正式发布

动起来,更幸福

据了解,本次报告是清华大学基于对中国文化根源的梳理,针对国人幸福感现状进行的问卷调研,覆盖全国五万样本。

在幸福感来源方面,报告发现,中国人对幸福感的理解是“在健康的基础上,通过和谐的家庭和社会关系,在稳定安全的环境中,体验持续的积极情绪。”

对此,报告为公众提出了七条提升幸福感的思路。例如,动起来,更幸福,在运动中体验 “福流”;保持充足的睡眠和规律的饮食;培养乐观心态;从“了解自我”和“接纳自我”开始;保持孩童般的好奇心,激发对生活的感知力;放下手机,活在当下;有效社交,回馈社区,感受真实生活中的联结。

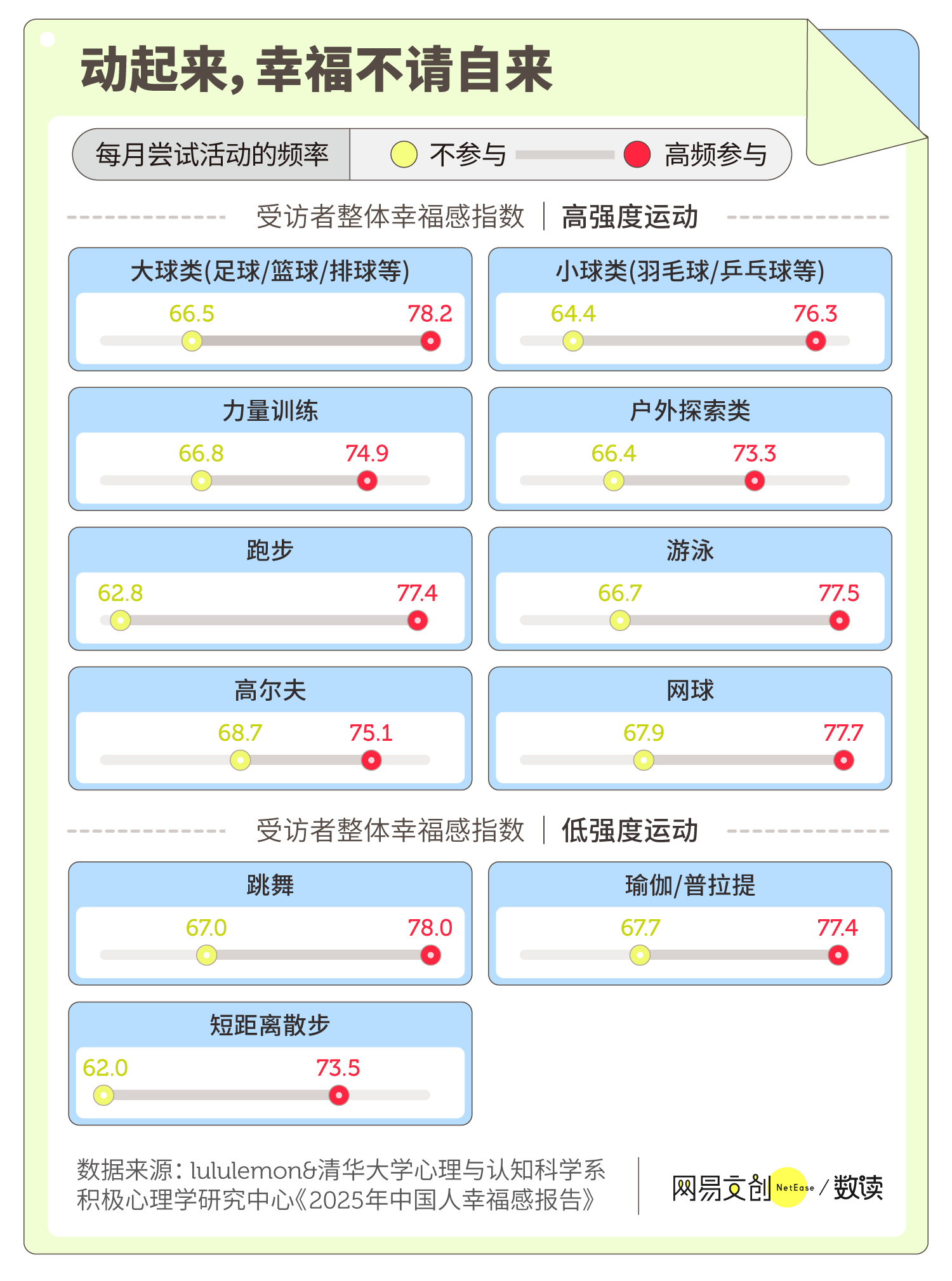

“我们的研究揭示,幸福不是被动等待的礼物,而是主动创造的过程。通过感受运动的正向反馈、正念练习的当下专注、社区互动的情感联结,以及自我突破的成长体验,每个人都能逐步提升幸福感。”彭凯平表示,“运动是提升对幸福感最直接的、最简单的、最方便的,也是最有效的方法,特别是社交性的运动,是获取幸福感的重要来源。”

彭凯平强调:“那些最常体验到深层次幸福感的人群,往往实践着一种‘全情投入’的生活哲学,而这种状态也被心理学家称为‘福流’(Flow)。比如像是在打网球、做瑜伽时,人们会完全沉浸其中。感受到身心合一,就更容易体验到深度的愉悦感和满足感。”

专注国人幸福感,助力健康中国

彭凯平介绍,与西方研究不同,《2025年中国人幸福感报告》的研究特别重视中国传统文化对现代人的影响,以及当代互联网内容,来探寻幸福的真谛。同时,调研也基于大数据人工智能算法,具有专业性和科学性。

在主题演讲环节,北京师范大学心理学部教授许燕结合传统文化与价值体系,多方面诠释了中国人的积极人格。她提出,“坚韧”是中国人非常核心的积极人格特质。此外,中国人普遍对未来抱有积极的预期,这种乐观精神是推动个人和社会发展的重要心理动力。

北京大学心理与认知科学学院副教授侯玉波则通过探讨过度使用手机和社交媒体的弊端,分析了如何通过拥抱真实世界的联结来提升幸福感,鼓励大家将时间投资于面对面的深度交流、线下的活动参与,以获得真正的归属感与情感支持。

在每年10月10日世界精神卫生日,lululemon以门店为社区中心,携手品牌的大使们在全国城市开展瑜伽、跑步、训练等丰富的运动课程,并邀请各行各业的意见领袖“对话好状态”,一起倡导积极健康的生活方式。

“一直以来,lululemon的愿景是激发潜能,提升人们的幸福感。开展中国本土幸福感的研究,推广积极心理学,正是清华大学彭凯平教授团队长期以来的追求。这份对幸福感和好状态的共同倡导,把我们双方联结在一起,共同推动更健康的中国、更幸福的未来。”lululemon中国区董事总经理黄山燕表示,“从2021年开始,我们以‘一起好状态’为主题,通过运动和对话,鼓励人们探索自己的好状态。进入第五年,我们很荣幸可以借与清华的合作,深化在这一领域的影响力。”

“如何获得幸福?”是人类亘古不变的议题。从lululemon给出的报告可以看到,幸福不在远方,也不是宏大不可捉摸的概念,而是当下切身的感受,来自一呼一吸之间的心灵体验,一起运动时的欢呼喜悦。